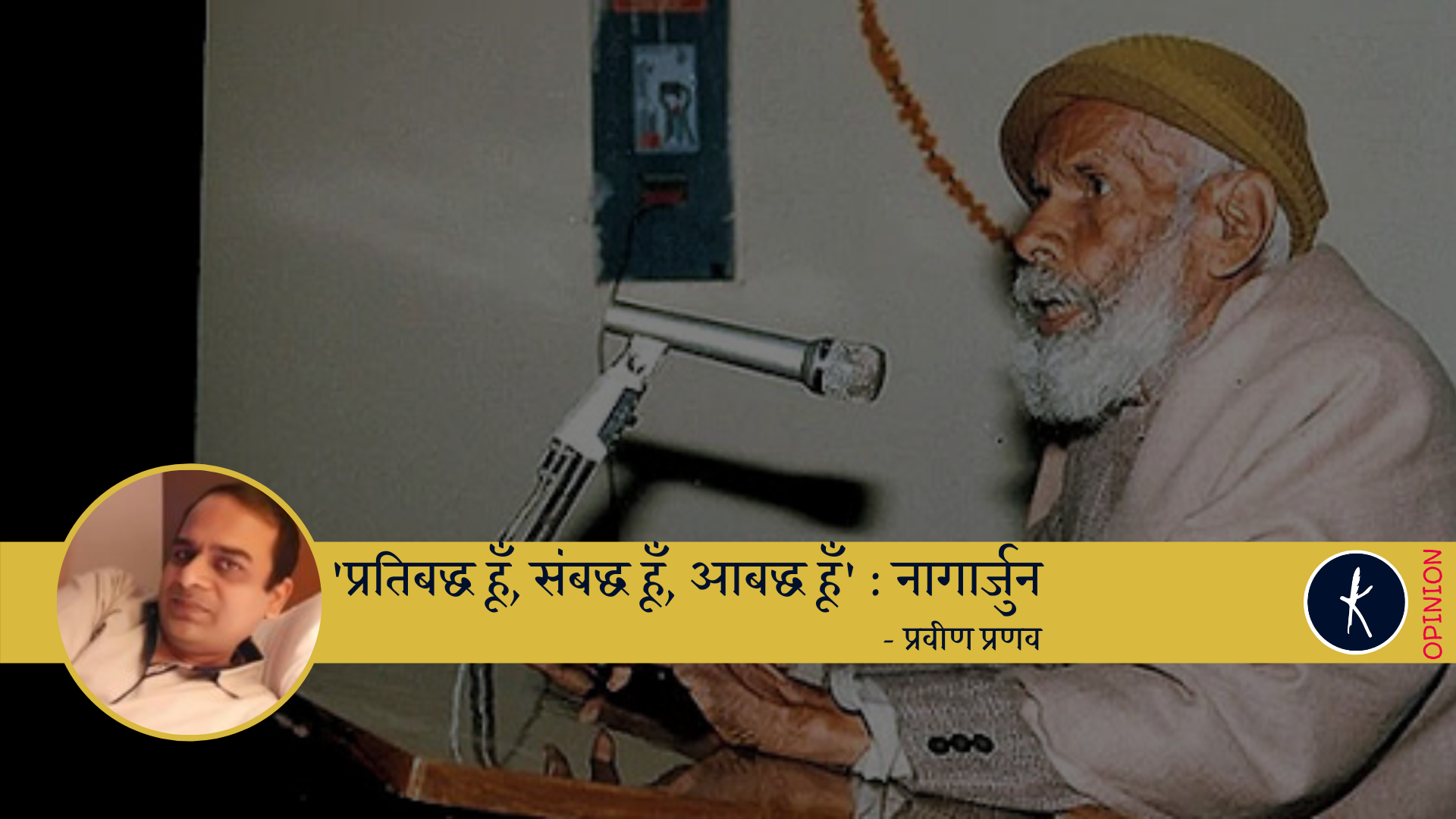

(जन कवि बाबा नागार्जुन के बारे में एक लेख में कुछ कह पाना संभव नहीं. नागार्जुन द्वारा रचित साहित्य के इतने आयाम हैं कि उन पर जितना भी लिखा जाए कम है. मेरी कोशिश रहेगी साहित्य के जिन विभिन्न विधाओं में उन्होंने लिखा उन सब पर अलग से एक एक लेख में चर्चा की जाए. इस लेख में नागार्जुन का जीवन परिचय.)

बिहार के मधुबनी जिला में एक गाँव है तरौनी. श्री गोकुल मिश्र यहीं के एक साधारण किसान थे. जमीन ज्यादा नहीं थी, अपनी पत्नी उमा देवी के साथ किसी तरह गुजारा कर रहे थे. ब्राह्मण होने की वजह से थोड़ी-बहुत पूजा-पाठ भी करा लिया करते थे. दैवीय दुर्भाग्य रहा कि इस दंपति के चार संतान हुए लेकिन वे सब चल बसे. पति-पत्नी दोनों दुखी थे, ऐसे में जब पाँचवी संतान होने को थी, तो फिर ये भय था कि संतान जीवित नहीं रहेगी. बिहार और उसके आस-पास ये मान्यता है बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद मिला तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है. गोकुल मिश्र को भगवान शिव के प्रति बहुत आस्था थी. उन्होंने वैद्यनाथ धाम जा कर, भगवान शिव की पूजा अर्चना की. वापस घर आने पर भी पूजा-पाठ करते रहे. 30 जून 1911 को उमा देवी ने अपने मायके (गाँव सतलखा, जिला मधुबनी, बिहार) में एक पुत्र को जन्म दिया. पहले के चार संतान इस दुनिया को या इस दंपति को ठोकर मार कर जा चूके थे, इसलिए ये आशंका थी कि ये पुत्र भी थोड़े समय में चल बसेगा. इसी आशंका से इस बच्चे का नाम “ठक्कन मिश्र” रखा गया. ‘ठक्कन’ यानी जो ठोकर मार कर चला जाएगा. गाँव में ऐसी मान्यता है कि यदि बच्चे का असामान्य नाम हो और यदि कोई विपत्ति उस पर आने वाली हो तो वो पहले उसके नाम पर जाती है और बच्चे को नज़र नहीं लगती. संभवतः ये भी वजह रही हो ‘ठक्कन’ नामकरण में. अब इसे दैवीय कृपा कहें या ‘ठक्कन’ नाम का प्रभाव लेकिन गोकुल मिश्र और उमा देवी या ये पुत्र काल के हाथों ग्रसित नहीं हुआ. कुछ वर्षों तक इस नाम को बदलने की कोशिश भी नहीं की गई. जब बालक तीन-चार वर्ष का हुआ और जब इसके जीवित न बचने का भय कुछ कम हुआ तो इस बच्चे को बाबा वैद्यनाथ (भगवान शिव) का आशीर्वाद मानते हुए इसका नामकरण वैद्यनाथ मिश्र किया गया.

ठक्कन जब 6 वर्ष के थे तो उमा देवी को एक और संतान प्राप्ति हुई लेकिन इस बार शायद शिव की कृपा नहीं थी इसलिए नवजात शिशु और उमा देवी दोनों ही दुनिया से चल बसे. गोकुल मिश्र के लिए ये कठिन घड़ी थी. जीविकोपार्जन लायक न तो खेती की जमीन थी और न ही ब्राह्मणों का पेशा अपनाने लायक शिक्षा. पत्नी के न रहने से घर से भी मोह नहीं रहा. छोटे ठक्कन को कंधे पर बिठा कर एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार के यहाँ जाते रहे. ठक्कन ने अपने इस छोटी उम्र में ही कई गाँवों की यात्रा की और शायद यही कालांतर में उनके यात्री बनने की वजह बना.

उन दिनों बिहार में धनी वर्ग के लोग अपने यहाँ निर्धन मेधावी छात्रों को रख कर उनके शिक्षा का प्रबंध करते थे. जाति के ब्राह्मण ठक्कन मिश्र की आरंभिक शिक्षा “लघु सिद्धांत कौमुदी” और “अमरकोश” के सहारे शुरू हुई. ग्रामीण पंडित अनिरुद्ध मिश्र की कृपा से समस्या पूर्ति शैली में छंदों का ताना-बाना बुनना आ गया. ठक्कन मेधावी छात्र थे लेकिन गुमसुम रहते थे. उन्हें जब छंदों का ज्ञान हुआ तो लोगों को चिढ़ाने के लिए तुकबंदी लिखने लगे. 1929 के अंतिम माह में मिथिला के अंक-9 में, मैथिली के प्रसिद्ध साहित्यकार महामहोपाध्याय पंडित मुरलीधर झा के निधन पर ‘शोक ध्वनि’ मुख्य शीर्षक के अंतर्गत ‘शोक श्रद्धांजलि’ नाम से एक रचना छपी. रचनाकार थे वैद्यनाथ मिश्र ‘विद्यार्थी’ तरौनी निवासी. वैद्यनाथ मिश्र की ये पहली प्रकाशित मैथिली रचना थी.

1930 में 19 वर्ष की आयु में वैद्यनाथ मिश्र का विवाह अपराजिता से हुआ. अपने पिता के साथ वैद्यनाथ अपनी मौसी के गाँव मेला देखे गए थे. वहीं मौसी और उनके पिता ने उनका विवाह तय कर दिया. मौसी के यहाँ से ही पांच लोग बरात में गए और उनका विवाह हो गया. गाँव की पढ़ाई पूरी कर वैद्यनाथ मिश्र आगे की पढ़ाई के लिए बनारस गए. बनारस में संस्कृत तो पढ़ते रहे लेकिन छंदों से जो लगाव बचपन से हुआ था, वो यहाँ और बढ़ा. बनारस में अख़बार पढ़ने को मिल जाता था तो अखबारों के माध्यम से देश-विदेश की घटनाओं को जानने समझने का मौका मिला और उसमें दिलचस्पी बढ़ी. काशी में वैद्यनाथ मिश्र ‘शास्त्री’ पढ़ने गए थे लेकिन प्रख्यात मैथिली कवि पंडित सीताराम झा ने उन्हें संस्कृत से हटाकर मैथिली और हिंदी में उनकी रुचि जगाई. वैद्यनाथ मिश्र की समझ में यह बात आ गई कि संस्कृत की बजाय आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा में वह बहुत कुछ कर सकते हैं. फिर वैद्यनाथ मिश्र ने अपना उपनाम ‘वैदेह’ रखा. सन 1931 से 1934 तक यह उपनाम उनके साथ रहा. 1934 में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की दो पंक्तियों — “पतन अभ्युदय बंधुर पंथा, युग-युग धावति यात्री तुमि चिर सारथि, तव रथ चक्रे, मुखरित पथ दिन रात्रि” से प्रभावित हो कर उन्होंने अपना उपनाम ‘यात्री’ रखा.

बनारस में पढ़ाई के दौरान उन्होंने और भी कई किताबें पढ़ीं जिससे उनके ज्ञान का दायरा बढ़ा. वैद्यनाथ मिश्र सनातन ब्राह्मण थे लेकिन धीरे-धीरे उनका झुकाव आर्यसमाज की तरफ हुआ. इसी दौर में बौद्ध दर्शन की भी किताबें पढ़ीं. राहुल सांकृत्यायन के “संयुक्त निकाय” का अनुवाद पढ़कर वैद्यनाथ की इच्छा हुई कि यह ग्रंथ मूल पालि में पढ़ा जाए। बस फिर क्या था, यात्री निकल पड़े बनारस और वहां की पढ़ाई छोड़ उस यात्रा पर जो उन्हें नया नाम, यश, सम्मान और पहचान देने वाली थी. बनारस से निकलकर कोलकाता और फिर दक्षिण भारत घूमते हुए लंका के विख्यात विद्यालंकार-परिवेण में जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली. यहीं उन्हें उनका नया नाम ‘नागार्जुन’ मिला. यहाँ वे स्वयं पालि/सिंहली पढ़ते थे और मठ के “भिक्खुओं” को संस्कृत पढ़ाते थे। लंका की उस विख्यात बौद्ध शिक्षण संस्था में रहते हुए उन्होंने मात्र बौद्ध दर्शन का अध्ययन ही नहीं किया बल्कि विश्व राजनीति की विषयों को भी पढ़ा/समझा. अपने मित्रों से पत्राचार के माध्यम से भारत में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम की भी जानकारी लेते रहे और 1938 के मध्य में नागार्जुन लंका से वापस भारत लौट आए.

अब तक नागार्जुन हिंदी, संस्कृत, मैथिली के अलावा पाली और सिंहली में भी पारंगत हो चुके थे. अंग्रेजी का भी सामान्य ज्ञान था और लंका के विख्यात विद्यालंकार-परिवेण से संबंधित थे. इतना उनको कहीं भी अध्यापन के क्षेत्र में नौकरी दिलाने के लिए पर्याप्त था. लेकिन नागार्जुन नौकरी में बंध के जीने के लिए कहाँ बने थे. उनके पुत्र शोभाकांत मिश्र ने उनके बारे में लिखा — “पिता से संबंध टूट ही चुका था. विवाहिता को छोड़ रखा था. बाल-बच्चे हुए ही नहीं थे तब तक. परिवार में ऐसा कोई था नहीं जिससे मोह रखते. कोई भी दायित्व नहीं था. फिर कौन सा कारण रहा होगा कि बाबूजी लंका से सीधे बिहार वापस आ गए? मुझे स्पष्ट लगता है कि बनारस से लेकर विद्यालंकार परिवेण तक की यात्रा उनके लिए जीवन दिशा तय करने का काल रहा होगा. अध्ययन-अनुभव और पर्यटन के सहारे उन्होंने तय किया होगा कि जन सामान्य से अलग हटकर व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है. जन सामान्य के सुख-दुख में ही व्यक्तित्व का निर्माण संभव है. उससे अलग हटकर जीवन का विकास असंभव है. समाज के विकास पर संस्कृति और व्यक्ति का विकास निर्भर रहता है. सजग मनुष्य राजनीति और समाज नीति के परिवर्तन में किसी न किसी रुप में अवश्य ही हिस्सा लेगा.”

एक सहज प्रश्न उठता है कि वह कौन सी मजबूरी थी कि नागार्जुन 6–7 वर्षों के प्रवासी जीवन के बाद पुनः अपनी ग्रामीण पत्नी के पास वापस जाते हैं? यदि वे चाहते तो उस समय उससे संबंध तोड़ सकते थे. नाम-यश हो ही चुका था, पत्नी को काफी समय से त्याग रखा था. शोभाकांत मिश्र इस सम्बन्ध में लिखते हैं — “हाँ बाबूजी के पास ऊपरी तौर पर कोई मजबूरी नहीं रही होगी, पर माँ की कोई गलती या अपराध तो नहीं था जिसके कारण सजा उन्हें दी जाती. यदि गलती नहीं तो दंड किस कारण से? संबंध विच्छेद के लिए कुछ आधार तो चाहिए ना. बाबूजी अपने पिता से नाराज होकर घर से निकले थे, पत्नी से नाराजगी तो थी नहीं. यह अलग प्रश्न हो सकता है कि पत्नी को भी साथ लेकर घर छोड़ते, पर इस में उस समय मजबूरियां रही होंगी. मैथिल ब्राह्मणों में लड़कियों का पुनर्विवाह अब भी एक कठिन समस्या है. और सन 35–40 के जमाने में तो इसे सोचा भी नहीं जा सकता था. बाबूजी जो संस्कृत के सहारे आगे बढ़ कर बौद्ध हुए और साम्यवाद की ओर जा रहे थे, सोचा होगा, पत्नी तो उन्हें दूसरी मिल जाएगी, पर जिसके मांग सिंदूर डाल कर दो-तीन वर्ष साथ गुजार कर बिना कुछ कहे सुने चले आए हैं, उस महिला का क्या होगा? वह तो आजीवन उनके नाम पर अपनी मांग में सिंदूर भरती रहेगी. यह मानवीय व्यवहार और संवेदना का प्रश्न है. बाबूजी ने अपने व्यवहारिक विवेक से ही काम लियनागार्जुन ने लिखा भी:

हृदय में पीड़ा दृगों में लिए पानी

देखते पथ काट दी सारी जवानी

मात्र मेरी भावना ही रात दिन थी

देवी तेरी साधना कितनी कठिन थी

निठुर मैंने तुम्हारी बलि चढ़ा दी

क्योंकि आकांक्षा बहुत अपनी बढ़ा ली

पर असंभव था व्यथा का भार धोना

भूल जाना तुम्हें और निश्चिंत होना

1938 में नागार्जुन सुभाष चन्द्र बोस और राहुल सांकृत्यायन के संपर्क में आए. इन दिनों बिहार के छपरा में किसान आन्दोलन जोरों पर था. 1939 में नागार्जुन भी इस आन्दोलन में शामिल हुए और इसका नेतृत्व किया. पहली गिरफ्तारी इसी किसान सत्याग्रह के सिलसिले में अमवारी (छपरा) में हुई. इस सत्याग्रह में जिन चार लोगों को छह-छह माह की सजा मिली, राहुल और नागार्जुन भी उन में थे. इस आन्दोलन के बाद फिर चंपारण के किसान आंदोलन में भाग लिया. 1941 में दूसरी बार गिरफ्तार किए गए और भागलपुर जेल में 8 माह की सजा मिली. जेल से वापस आने के बाद एक बार पुनः उनकी यायावरी शुरू हो गई और वो एक से दूसरी जगह घूमते रहे. उनकी पत्नी ने उनके घुमक्कर स्वभाव के बारे में कहा भी था कि जिसे 72 चूल्हे के खाने का स्वाद लग गया हो वो एक चूल्हे पर टिक कर क्यूँ रहे. घूमते रहने के कारण ही उन्होंने ज़िंदगी को इतने करीब से जाना. हिमालय और तिब्बत की यात्रा के दौरान एक घटना के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि “मैंने कभी हाथ देखने का धंधा नहीं किया लेकिन अगर करता तो शायद बढ़िया रहता. तिब्बत में मुझे जबरदस्ती हाथ देखना पड़ा. एक बुढ़िया आई उसकी आँखें सूजी हुई थी, उसने मुझे हाथ देखने को कहा. मैंने उसे टरकाने के लिए पास से एक छड़ी उठाई और उसको तीन छड़ी मारते हुए कहा जाओ कल ठीक हो जाएगा. अगले दिन वो फिर आई और बोला आज दर्द कम है तीन छड़ी और मारो.”

नागार्जुन का जीवन सादगी की मिसाल है. जबरदस्त आर्थिक अभाव रहते हुए भी उन्होंने हमेशा आम जनता के साथ खड़े होना पसंद किया और सत्ता से खिलाफ लिखते रहे. अपने बच्चों को भी उन्होंने हमेशा सादगी से रहने की शिक्षा दी. उनके पुत्र शोभाकांत जो शारीरिक रूप से कमजोर थे और जिन्हें फल और टॉनिक की जरूरत थी उन्हें समझाते हुए नागार्जुन ने कहा था “कभी भी अपनी तुलना ऊपरी वर्ग से मत करो. नीचे देखो, तब समझ में आएगा कि जीवन क्या है. तुमसे ऊपर वालों की संख्या सीमित है, और नीचे वालों की गिनती नहीं कर पाओगे. ऊपर देखने से असंतोष बढ़ेगा, नीचे देखने से जीवन के लिए राह खोजने में मदद मिलेगी. तुम्हें तो किसी तरह दोनों समय रूखा-सूखा खाना मिलता है, अपने आसपास देखो, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें दो-दो दिनों तक अन्न देखने तक को नहीं मिलता है. उनकी क्या दशा रहती है, वह कैसे जीते हैं, यह देखो.” आम जनता की समस्याओं पर नागार्जुन