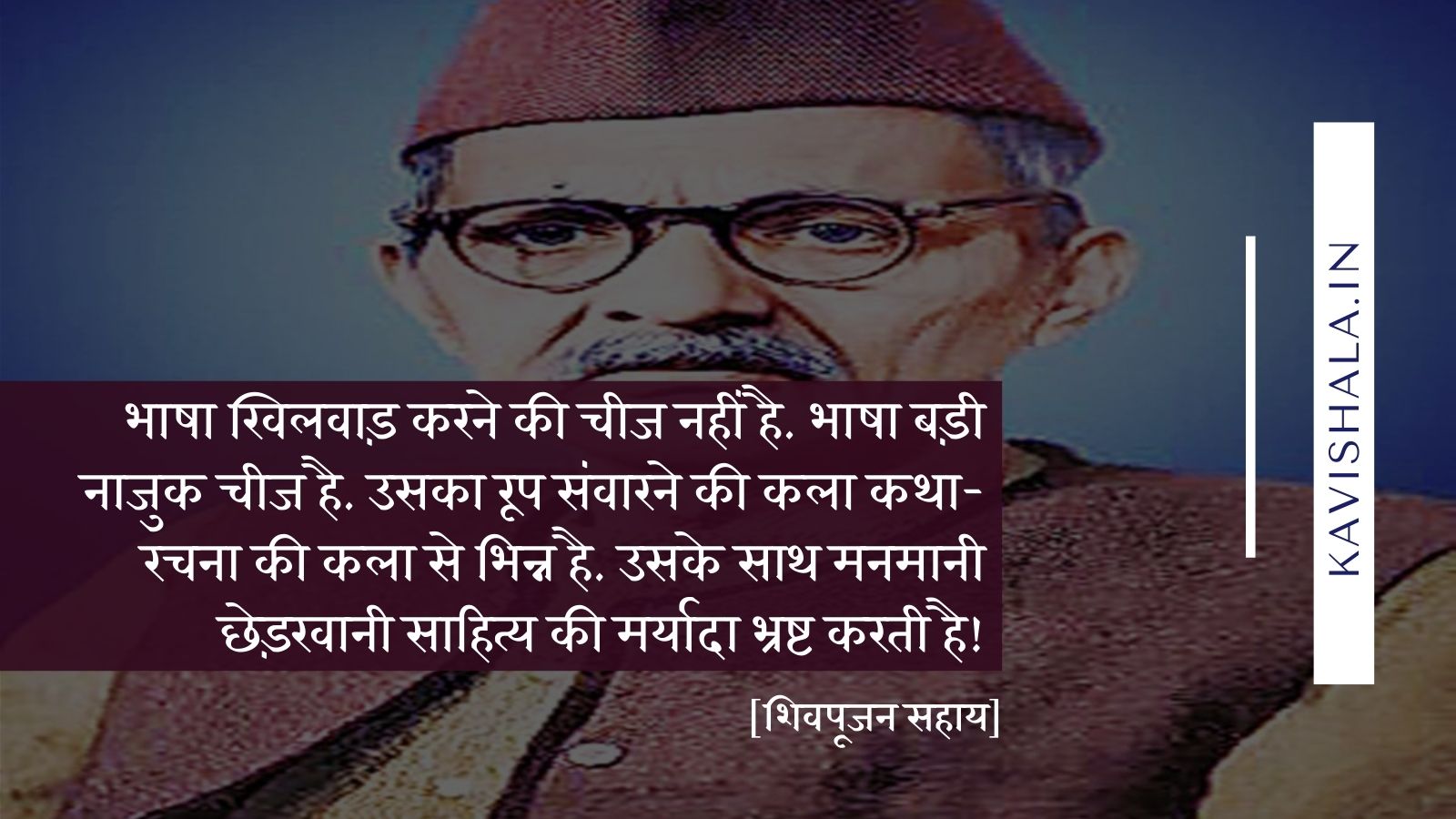

शिवपूजन सहाय आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माण काल के साक्षी और सहभागी हैं. अपने समय के अधिकतर हिंदी लेखकों से उनके निकट के सम्बन्ध रहे थे, कालजयी रचनाओं के संपादन और प्रकाशन में भी उनकी सहभागिता थी. खुद उनका अपना लेखन भी विविध और समृद्ध है. जिसे हमें हिंदी का नवजागरण काल कहते हैं उसके वह अग्रिम योद्धा थे. शिवपूजन सहाय स्वयं साहित्य-स्रष्टा तो थे ही, वह दूसरों में साहित्य-रचना की प्रेरणा पैदा करनेवाले और नए लेखकों को प्रोत्साहित करनेवाले साहित्यकार भी थे. इस अर्थ में वह भारतेन्दु, बालमुकुन्द गुप्त और महावीरप्रसाद द्विवेदी की परम्परा को अग्रसर करने वाले सिद्ध हुए. महावीरप्रसाद द्विवेदी के बारे में प्रेमचन्द ने ‘हंस’ के ‘द्विवेदी-अभिनंदनांक’ में संपादकीय वक्तव्य में यह लिखा था कि

“ये सबको पिता की तरह शासित किया करते थे और माता की तरह प्यार ! ये हमारी गलतियों पर फटकारते थे, उन्हें प्रेमपूर्वक सुधार देते और हमारी सफलता पर हमें प्रेम के मोदक भी खिलाते थे. इन्होंने ठोंक-ठोंककर हमें सुधारा, पुचकार-पुचकारकर ठीक रास्ते पर चढ़ाया और उत्साह दे-देकर आगे बढ़ाया.’’

ठीक यही बात ‘मतवाला मंडल के श्रृंगार’ शिवपूजन सहाय के बारे में रामवृक्ष बेनीपुरी ने शब्दों के थोड़े हेर-फेर के साथ लिखी है. शिवपूजन सहाय ने उन्हें पत्र लिखकर एक हास्य-व्यंग्य के पत्र ‘गोलमाल’ के सम्पादन का भार सौंपा था. बेनीपुरी जी ने लिखा है कि ‘‘गोलमाल’ में मुझे पूरी स्वाधीनता थी. शिवजी के बताए रास्ते पर चलता. जहां त्रुटि होती, शिवजी लम्बा पत्र लिखते. यही नहीं, मेरी सफलता पर भी पीठ ठोंकते.’’

शिवपूजन सहाय का सम्बन्ध हिन्दी नवजागरण के दूसरे चरण अर्थात् महावीरप्रसाद द्विवेदी के युग से है. इस युग तक आते-आते साहित्य को ‘ज्ञानराशि के संचित कोश’ के रूप में स्वीकार किया जा चुका था. साहित्य अब निरे रसस्रोत अथवा मनोरंजन की वस्तु नहीं मानी जा रही थी बल्कि साहित्य के भीतर स्वाभाविक तौर पर समाज, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, विज्ञान एवं सभ्यता-संस्कृति के विभिन्न उपादानों का प्रवेश हो चुका था. शिवपूजन सहाय ने युग की इस धारा को समय रहते पहचान लिया और विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट और नए ढंग का साहित्य-सृजन तो किया ही, हिन्दी भाषा और साहित्य से जुड़े विभिन्न विषयों, राष्ट्रभाषा और राजभाषा सम्बन्धी बहसों,समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों तथा अन्य ज्वलन्त सामाजिक समस्याओं पर विभिन्न पत्रिकाओं के संपादकीय स्तम्भों में अपने विचार प्रकट किए.यद्यपि हिन्दी नवजागरण के प्रसंग में जब हम शिवपूजन सहाय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विचार करने को प्रवृत्त होते हैं तो एक बड़ी समस्या सबसे पहले उपस्थित होती है. असल में हिन्दी नवजागरण के विस्तृत परिसर का एक कोना अभी भी विद्वानों और गवेषकों की राह देख रहा है. ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दी नवजागरण का एक जरूरी अध्याय अभी तक लिखा ही नहीं गया है. इसका कारण यह है कि हिन्दी नवजागरण से सम्बन्धित विमर्शों का भूगोल प्रायः पश्चिमोत्तर भारत अर्थात् पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ही केंद्रित रहा है. हिन्दी भाषी पूरब के इलाकों विशेषकर बिहार प्रांत में नवजागरण के स्वरूप और उसकी दिशाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं गया है. यह अनायास नहीं है कि भारतेन्दु मंडल के अग्रदूतों के बाद हिन्दी नवजागरण की धारा को आगे बढ़ाने वाले नामों में शामिल जनार्दन प्रसाद झा ‘द्विज’, लक्ष्मी नारायण ‘सुधांशु’, अनूपलाल मंडल, रामावतार शर्मा, शिवनन्दन सहाय, महेश नारायण, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी, नलिन विलोचन शर्मा आदि के बारे में हम प्रायः अधिक नहीं जानते.इस भूभाग में नवजागरण की प्रकृति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत इस कारण भी है कि बिहार में हिन्दी 1881 से ही कचहरियों की भाषा स्वीकृत हो गई और बाद में जाकर 1900 में यूपी में. इस सन्दर्भ में अयोध्या प्रसाद खत्री के नेतृत्व में चलने वाले खड़ी बोली आंदोलन की भूमिका से हम परिचित हैं ही. नवजागरण के अग्रणी चिंतकों की रचनाओं को सामने लाने में पटना के खड्गविलास प्रेस के योगदान की उपेक्षा नहीं की जा सकती है. अपने-अपने ढंग से इन सबका योगदान अनूठा है, इन सबने हिन्दी नवजागरण के यज्ञ में अपने-अपने हिस्से की समिधा दी है. ये वो लोग हैं जिनके बीच शिवपूजन सहाय का साहित्यिक जीवन बीता है. इनके वैचारिक और साहित्यिक संग-साथ में ही शिवपूजन सहाय के मानस में न जितने कितने विचारों ने जन्म लिया है और कितनी ही योजनाओं ने आकार पाया है.

जनार्दन प्रसाद झा ‘द्विज’ (1904-1964) छपरा के राजेन्द्र कॉलेज में शिवपूजन सहाय के सहयोगी थे. प्रेमचन्द के साहित्य पर प्रकाशित पहली आलोचनात्मक किताब ‘प्रेमचन्द की उपन्यास कला’ लिखने का गौरव इन्हें ही प्राप्त है. पहले से ही अंग्रेजी में एम ए हो चुके बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी द्विज जी को हिन्दू विश्वविद्यालय से हिन्दी में भी एम ए की डिग्री प्राप्त होने पर स्वयं प्रेमचन्द ने एक टिप्पणी लिखी थी, जो अब ‘विविध प्रसंग’ भाग तीन में ‘द्विजजी को बधाई’ शीर्षक से संकलित है. प्रेमचन्द ने लिखा था कि

‘‘भावुकता के सागर में डुबकियां लगानेवाला कवि और कल्पना के आकाश में उड़नेवाला गल्पकार और चरित्र-जीवन परीक्षा भवन में बैठकर ऐसी असाधारण सफलता प्राप्त करले यह साधारण बात नहीं है. परीक्षाएं तो रट्टुओं के लिए है और इस क्षेत्र में हमने प्रतिभाओं को रट्टुओं से नीचा देखते पाया है. कवि को परीक्षा से क्या प्रयोजन! कल्पनावालों को भाषा-विज्ञान और भाषा को प्राचीन इतिहास से क्या प्रयोजन, लेकिन द्विजजी ने यह पाला जीत कर साबित कर दिया कि वह अगर आज शाक-भाजी की दुकान खोलकर बैठ जाएं तो वहां भी सफल हो सकते हैं.’’

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का मत था कि द्विजजी की कहानियां गुलेरी जी की सामान्य घटना प्रधान कहानी ‘उसने कहा था’ और चंडी प्रसाद ‘हृदयेश’ जी की ‘उन्मादिनी’ कहानी का मनोरम समन्वय उपस्थित करती है.

शिवपूजन सहाय से द्विजजी का प्रेम बहुत सघन था. उनके बीच के इस प्रेम की एक झलक हमें शिवपूजन सहाय द्वारा उनको याद करते हुए लिखे गए इस अंश में दिखाई पड़ती है ‘‘उधर प्लेटफार्म से गाड़ी सरकने लगी, इधर पैरों के नीचे की धरती खिसकती-सी जान पड़ी. मालूम हुआ, गाड़ी के साथ प्लेटफार्म भी चला किन्तु प्लेटफार्म ऐसा सौभाग्यशाली न था. उसने अपनी थर्राहट को मेरे पैरों की राह सारे अंग में बिखेर दिया. लालसा थी, पर हाथ हिलाने की सुध ही न रही. मानो देखते-देखते हाथ साथ छोड़ गए. एकाएक हृदय भर आया. चेतना चम्पत हो गयी. हाथ का छाता अनायास टेककर चकराता हुआ शरीर संभालने का प्रयास करने लगा. ऐसा कातर कभी न हुआ था. शायद ढलती उम्र की अशक्तता भावावेश के आकस्मिक आवेग से सहसा दहल गई. प्रेम की विह्वलता कहना तो दम्भ ही होगा.’’

1944 में राजेन्द्र कॉलेज, छपरा की नौकरी छोड़कर द्विज जी के प्रस्थान के समय का वर्णन इन पंक्तियों में है. समझना कठिन नहीं है कि शिवपूजन सहाय द्विज जी के साथ कितने गहरे जुड़े थे. द्विज जी के साथ जुड़े रहने का अर्थ था दुनिया भर के साहित्य की नवीन चिंताओं के साथ जुड़े रहनलक्ष्मीनारायण ‘सुधांशु’ (1906-1974)ने ही सबसे पहले बिहार कांग्रेस के अग्रणी नेता के बतौर प्रांतीय सरकार के समक्ष बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् की स्थापना का प्रस्ताव रखा था. कांग्रेस के साथ राजनीतिक मोर्चे पर अग्रणी रहते हुए भी ‘काव्य में अभिव्यंजनावाद’ (1938) तथा ‘जीवन के तत्व और काव्य-सिद्धांत’ (1942) जैसी असाधारण पुस्तकों के रचयिता सुधांशु जी के मौलिक साहित्यिक योगदान को छोड़कर उस युग के साहित्यिक परिवेश के आकलन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता. सुधांशु जी ने आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के रहते ही स्वच्छन्दतावादी काव्य-प्रवृत्तियों का पक्ष लेकर उनकी अतिशय शास्त्रीयतावाद के आग्रह का प्रतिवाद किया था. यही नहीं अभिव्यंजना सम्बन्धी शुक्ल जी के मतों की भी तीखी आलोचना सुधांशु जी ने की थी. कहने की आवश्यकता नहीं कि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की ख्याति और साहित्यिक दबदबे के सामने आकर प्रश्न उठाना लक्ष्मीनारायण ‘सुधांशु’ के न केवल साहस का परिचय कराता है बल्कि उनकी मेधा और चिंतन के भी गवाक्ष खोलता है. ‘रस रंग’ और ‘गुलाब की कलियां’ उनके कथा संग्रह हैं. ‘रस रंग’ में काव्य के रूपों-रसों को आधार बनाकर कथाओं को रचा-बुना गया है.अप्रतिम उपन्यासकार अनूपलाल मंडल (1896-1982) को आज हम लगभग भूल से चले हैं किन्तु फणीश्वरनाथ रेणु से भी पहले आंचलिकता के तत्वों को ठीक-ठीक उपन्यास के भीतर ले आनेवाले उपन्यासकार थे अनूपलाल मंडल. ग्रामीण अंचल के सामाजिक ताने-बाने को उनके उपन्यासों में यथारूप देखा जा सकता है. इनके उपन्यासां में सामाजिक विषमताओं का तीखा प्रतिरोध, स्त्रियों के प्रति गहरी संवेदना और सामान्य मानवीयता की रक्षा का स्वर प्रबल है. इनकी ‘आत्म-मर्यादा’ शीर्षक एक कहानी 1928 में ही ‘चांद’ मासिक में छपी थी. 1940 में उनके उपन्यास ‘मीमांसा’ पर आधारित एक फिल्म भी बनी थी ‘बहूरानी’ नाम से. महान कथा-शिल्पी अनूपलाल मंडल के लगभग बीस उपन्यास प्रकाशित हैं. इन उपन्यासों में अभियान का पथ, आवारों की दुनिया, उत्तर पांडुलिपि, उत्तर पुरूष, केन्द्र और परिधि, ज्वाला, तूफान और तिनके, तथा दस बीघा जमीन प्रमुख हैं. इन्हें आलोचकों ने प्रेमचन्द और रेणु के बीच की कड़ी माना है. इन्हें ‘बिहार का प्रेमचन्द’ भी कहा जाता है. शिवपूजन सहाय से इनकी घनिष्ठ मैत्री थी और बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् के कार्यों में ये उनके सहयोगी भी थे.

हिन्दी पत्रकारिता और कविता के क्षेत्र में महेश नारायण (1858-1907) को छोड़कर बात आगे नहीं बढ़ती. हिन्दी की पहली आधुनिक कविता मानी जानेवाली ‘स्वप्न’ शीर्षक कविता महेश नारायण की ही लिखी हुई है.पटना से निकलनेवाली साप्ताहिक पत्रिका ‘बिहार बंधु’ ने इस कविता को 13 अक्टूबर, 1881 से लेकर 15 दिसम्बर, 1881 तक धारावाहिक छापा था. स्वाधीनता की चेतना से युक्त खड़ी बोली हिन्दी में कविता लिखना सचमुच भारतेन्दु युग की काव्य विषयक मान्यताओं में एक सार्थक हस्तक्षेप था. हिन्दी में मुक्त छन्द और फैंटेसी का प्रयोग सबसे पहले इसी कविता में देखने को मिलता है. जीवनी जैसी नवीन गद्यविधा का जब हिन्दी में प्रवेश ही हो रहा था लगभग उसी समय भारतेन्दु और तुलसीदास की प्रसिद्ध जीवनियां लिखी थी शिवनन्दन सहाय ने. रामावतार शर्मा (1877-1929) दर्शनशास्त्र और साहित्य के उद्भट विद्वान थे.अप्रतिम शैलीकार रामवृक्ष बेनीपुरी (1899-1968) जिन्होंने साहित्य, पत्रकारिता और राजनीति को एक कर दिया था. राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने उन्हें ‘कलम का जादूगर’ कहा था. एक पत्रकार के रूप में बालक, युवक, योगी, जनता, हिमालय और नई धारा जैसी पत्रिकाओं का सम्पादन करके भारतीय इतिहास की लगभग आधी सदी का इतिहास उन्होंने सुरक्षित कर दिया है. नलिन विलोचन शर्मा (1916-1961) थे जिन्होंने हिन्दी में इतिहास-दर्शन सम्बन्धी पहली मुकम्मल किताब लिखी थी ‘साहित्य का इतिहास दर्शन’. शिवपूजन सहाय ने नलिन विलोचन शर्मा के साथ मिलकर ‘अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक अभिनंदन ग्रंथ’ का संपादन किया था.कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन सब विभूतियों के बीच बाबू शिवपूजन सहाय का व्यक्तित्व अलग ही दमकता था. सचमुच ही वे ‘मतवाला मंडल के श्रृंगार’ थे, निराला जी ने ठीक ही शिवपूजन सहाय को ‘हिन्दी भूषण’ कहकर पुकारा था.

शिवपूजन सहाय का साहित्यिक सम्बन्ध एक प्रकार से भारतेन्दु मंडल तक जा पहुंचता है. उर्दू पढ़ रहे बालक शिवपूजन सहाय को हिन्दी पढ़ने की प्रेरणा मिली थी अक्षयवट मिश्र ‘विप्रचंद’ से. अक्षयवट मिश्र ‘भारत मित्र’ पत्रिका में बालमुकुन्द गुप्त के सहयोगी थे और लाला पार्वतीनन्दन के नाम से ‘सरस्वती’ में व्यंग्य लिखा करते थे. इसलिए भारतेन्दु युगीन हिन्दी नवजागरण की चिंताएं एवं विशेषताएं स्वाभाविक रूप से शिवपूजन सहाय के साहित्य में भी दिखाई पड़ती हैं. ऐसी ही एक विशेषता है ‘हंसमुख’ गद्य की रचना. शिवपूजन सहाय की रचनाओं में हमें भारतेन्दु युगीन जिन्दादिली की उपस्थिति मिलती है. भाषा में चुटीलापन और हास्य-व्यंग्य के माध्यम से गहरी बात कह देना शिवपूजन सहाय को सिद्धहस्त था. हां, समय बदला, परिस्थितियां और चुनौतियां बदल गई थीं इसलिए इन चिंताओं का स्वरूप भी एकदम एक-सा नहीं हैजिस प्रकार नवजागरण के आरंभिक दौर से ही राजनीतिक मुक्ति के किसी ठीक-ठाक मार्ग को न पाकर नवजागरण के अग्रदूतों ने स्वत्व-रक्षा के सांस्कृतिक मोर्चे को सम्हाल लिया था और औपनिवेशिक सम्मोहन का अपने लेखन से डटकर प्रतिरोध किया उसी प्रकार नवजागरण के इस नए दौर में शिवपूजन सहाय ने संस्कृति पर पड़ रहे औपनिवेशिक प्रभाव को समय रहते पहचान लिया था. 31 दिसम्बर, 1956 को डायरी में उन्होंने लिखा था‘‘अभी तक हमारे देश में अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी नीति-रीति चल रही है. स्वदेशी तिथि और संवत् का व्यवहार बहुत कम होता है. भारतीय ढंग से छुट्टियां भी नहीं होतीं. अंगरेजियत हर जगह सिक्का जमाये बैठी नजर आती है. भारतीयता का रंग फीका पड़ गया है. मकान बनाते हैं अंगरेजी ढंग के, भोज और उत्सव होते हैं विदेशी ढंग के, वेशभूषा में और खानपान में तो बहुत विदेशी ढंग आ गया है. भारतीय सभ्यता-संस्कृति का ध्यान ही छूट गया है. उसके प्रति जन-जन के मन में आग्रह और ममता नहीं है, उसके महत्व के चिन्तन और उसके तत्व तथा तथ्य के अनुशीलन की प्रवृत्ति भी नहीं है. अभी तक वास्तविक देशोद्धार हुआ कहां है?’’

शिवपूजन सहाय साफ समझते थे कि ‘सभ्यता’ के प्रसार के साथ-साथ ‘संस्कृति’ का विकास भी होता चले यह आवश्यक नहीं है. उनका मानना था कि जैसे-जैसे सभ्यता फैलती जाती है, मनुष्यता घटती जाती है. यांत्रिक सभ्यता के भयावह परिणामों की एक स्पष्ट समझदारी थी उनके पास. उन्होंने चिंता प्रकट की है कि पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले मनुष्य सहज ही सत्य और अपने धर्म तथा मनुष्यता के आदर्शों को निबाहनेवाले थे किन्तु यांत्रिक सभ्यता की पहुंच ने उन्हें भी आलसी, अकर्मण्य, बेईमान और छली बना दिया है. वास्तविक देशोद्धार से शिवपूजन सहाय का अभिप्राय था ‘‘भारत का भौतिक विकास तो हो रहा है, पर आध्यात्मिक पतन भी हो रहा है. जबतक नैतिक पतन होता रहेगा तबतक बाहरी विकासों से कोई लाभ या सुख प्राप्त न