मानव जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कभी जीवन में सुखद पल आते हैं तो कभी दुखद। कभी हर्ष उल्लास और उमंग से मन आनंदित रहता है तो कभी निराशा, परेशानी और आंसू जीवन को नीरस बना देतें है। जीवन का यही सत्य है कि कुछ भी स्थिर नहीं है। मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक पड़ाव व परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है। परिवर्तन न सिर्फ एक अटल नियम है बल्कि यह आशा लेकर भी आता है। आशा कि यदि अँधेरा है तो प्रकाश भी होगा, यदि रात है तो दिन भी होगा, यदि आज आंसू है तो कल हंसी भी होगी, यदि आज समय ख़राब है तो कल अच्छा दिन भी आएगा।

जीवन के इन परिवर्तनों और संघर्ष वाले समय पर कई विद्वानों ने काव्य सृजित किया और अपने अनुभव को पंक्तियों में पिरोकर हमें आशान्वित रहने के लिए प्रेरित किया। कबीर दास, रहीमदास, तुलसी दास आदि ने बड़ी ही खूबसूरती से मानव जीवन के संघर्ष को लिखा। आज हम आपके साथ साझा कर रहें हैं कुछ ऐसे दोहे जो न सिर्फ संघर्ष व मुश्किल समय में आपको हिम्मत देंगें बल्कि ये दोहे आपको आशान्वित और उत्साहित भी करेंगे।

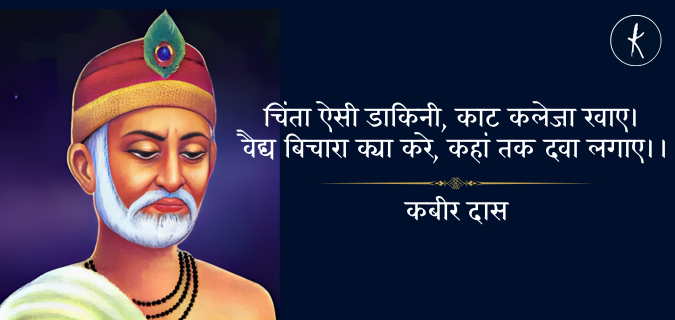

(1) कबीरदास : कबीरदास 15वीं शताब्दी के एक प्रमुख भारतीय संत-कवि थे. हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल की निर्गुण शाखा में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से ज्ञान की ऊंचाईयों को छूने का प्रयास किया, जिससे हिन्दी प्रदेश के भक्ति आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने समाज में प्रचलित अंधविश्वास, कर्मकांड और अन्य सामाजिक दोषों की आलोचना की। उनका संदेश इतना शक्तिशाली था कि हिन्दू और मुसलमान दोनों समुदाय उनकी शिक्षाओं को मानते थे। 'कबीर पंथ' उनकी शिक्षाओं के अनुयायियों का समूह है। महान विचारक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें 'मस्तमौला' के रूप में स्थान दिया। पढ़िए कबीर के प्रेरणादायक दोहे -

धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय।

माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय॥

अर्थ: कबीर समझा रहे हैं कि हर लक्ष्य को प्राप्त करने में समय लगता है। हमें अत्यधिक उत्सुकता और अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। एक माली जब भी पौधों को पानी देता है, तो उसे तुरंत फल नहीं मिलते। फल पाने के लिए सही समय (ऋतु) का इंतजार करना पड़ता है।

इस दोहे के माध्यम से कबीर दास यह सिखाना चाहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। केवल एक बार प्रयास करने से हमें वांछित परिणाम नहीं मिलेगा, हमें निरंतर प्रयासशील रहना होगा और सही समय का इंतजार भी करना होगा। इस दोहे से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में धैर्य और प्रतीक्षा बहुत महत्वपूर्ण हैं। अधिक उत्साह और अधीरता से हम अक्सर अपने लक्ष्य को गंवा देते हैं। इसलिए, जीवन के प्रत्येक कार्य में धैर्य और ठहराव बहुत आवश्यक हैं।

चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए।

वैद्य बिचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए।।

अर्थ - इस दोहे में कबीर दास हमारे जीवन में चिंता के प्रभाव को चित्रित कर रहे हैं। कबीर जी चिंता को डाकिनी, अर्थात एक भयानक चुड़ैल से तुलना करते हैं, जो धीरे-धीरे इंसान के उत्साह और आशा को नष्ट करती है।चिंता व्यक्ति की अंतरिक शांति और संतुलन का नाश कर देती। कबीर कहते हैं कि जब चिंता से मन और शरीर पर इतना प्रभाव पड़ता है, तो वैद्य (डॉक्टर) भी बेसहारा हो जाता है, क्योंकि वह सिर्फ शारीरिक रोगों का इलाज कर सकता है, लेकिन चिंता, जो मानसिक रोग है, उसका इलाज कहाँ तक कर सकता है? इस दोहे के माध्यम से, कबीर हमें यह सिखाना चाहते हैं कि चिंता सिर्फ हमारे मन को ही नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। इसलिए हमें चिंता से दूर रहकर, आत्म-संतुलन और शांति पाने की दिशा में प्रयासशील रहना चाहिए।

माखी गुड़ में गड़ि रही, पंख रही लपटाय।

तारी पीटै सिर धुनै, लालच बुरी बलाय॥

इस दोहे में संत कबीर लालच के नकरात्मक प्रभाव को चित्रित करते हैं और उसे माखी (मक्खी) के उदाहरण से समझाते हैं। कबीर कहतें हैं, माखी गुड़ के मिठास में इतनी खिंची चली गई है कि वह उसमें अटक गई। उसके पंख गुड़ में लिपट गए हैं, और वह अब उससे बाहर नहीं निकल सकती। जब माखी गुड़ से बाहर नहीं आ सकी, तो उसका सिर गुड़ की तारी में पीटा जाता है। यहाँ 'तारी' उस तार को सूचित करता है जिसे गुड़ बनाने के लिए उसे ताना जाता है। कबीर जी यह संकेत करते हैं कि जैसे मक्खी का लालच उसे अनियंत्रित करता है, ठीक वैसे ही मानव का लालच भी उसे अनियंत्रित कर सकता है और उसका पतन कर सकता है। इस दोहे के माध्यम से, संत कबीर हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि लालच कैसे हमें अपने वास्तविक लक्ष्य और ध्येय से भटका सकता है।

(2)रहीमदास मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक संत व प्रमुख कवि थे. वे केवल एक सेनापति और कवि ही नहीं थे, बल्कि एक उदार, दानशील व्यक्ति, नीतिज्ञ, और बहुभाषा के पंडित भी थे। रहीम भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता के प्रशंसक थे और वे विभिन्न संप्रदायों के प्रति समानभावना और सम्मान रखते थे। उन्होंने कलम और तलवार दोनों को समान रूप से महत्व दिया, जिससे वे मान