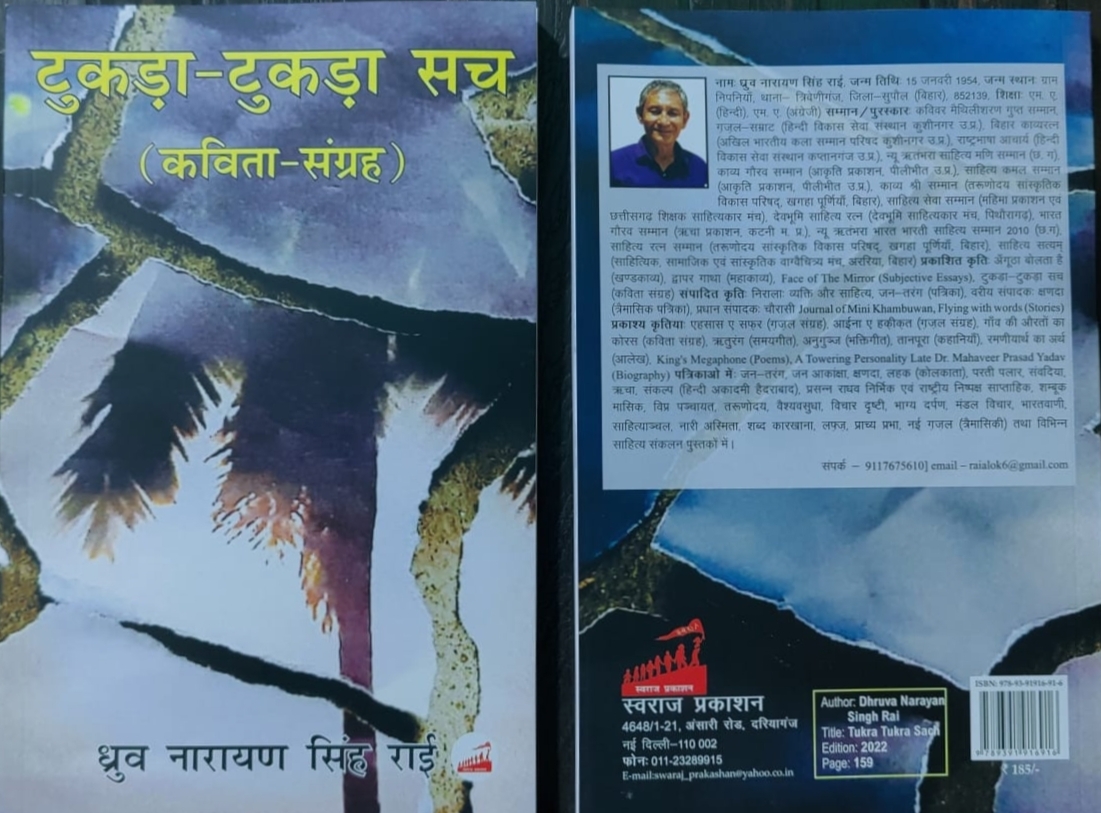

वर्तमान में पूर्णतः प्रासंगिक एक काव्य-कृति! टुकड़ा-टुकड़ा सच (कविता संग्रह)

(पुस्तक-समीक्षा)

वर्तमान में पूर्णतः प्रासंगिक एक काव्य-कृति!

टुकड़ा-टुकड़ा सच (कविता संग्रह)

- डॉ. धर्मचन्द्र विद्यालंकार

आजकल कविताएँ अपेक्षाकृत कम पढ़ी जा रही हैं। इसका एक कारण सहृदय पाठकों और उनके रागबोध का अभाव भी हो सकता है। कुछ कविगणों ने भी शब्द-साधना करनी जैसे त्याग दी है। वरना हिन्दी साहित्य के अन्दर भी रामधारी सिंह दिनकर से लेकर रामेश्वर शुक्ल अंचल और शिव मंगल सिंह सुमन तक के काव्य-पाठक आज तक विद्यमान है। फिर छन्दमुक्त कविताओं में भी जो एक आन्तरिक लय अर्न्तग्रथित होती है, निराला और मुक्तिबोध की काव्य-रचनाओं जैसी, वह भी आज सर्वसुलभ कहाँ है। दो-दो महाकाव्यों के रचयिता श्री घ्रुव नारायण सिंह राई की कई काव्य-रचनाओं का आद्योपान्त अध्ययन हमने इसी वर्ष किया है।

पीछे हमने उनके महाकाव्य- “द्वापर गाथा” का अनुशीलन और समीक्षण का कार्य किया था। आज उन्हीं की एक अन्य काव्यकृति हमारे हाथों में है। जिसका नाम “टुकड़ा-टुकड़ा सच” है। यह काव्य रचना उनके “द्वापर गाथा” नामक महाकाव्य के विविध प्रसंगों का ही संग्रहण दूसरी बार है। “द्वापर गाथा” महाकाव्य का सत्य शाश्वत और सनातन था। कई बार शाश्वत सत्य भी युग सत्य बन जाता है। तद्वत् यह काव्य-रचना वर्तमान युगीन संदर्भों में भी हमें पूर्णतः प्रासंगिक प्रतीत होती है।

उदाहरणार्थ उपर्युक्त कृति की “हिम्मत” नामक कविता द्रष्टव्य है-

“दिन को/दिन कहना/अथवा/रात को रात /निश्चय ही (है)/हिम्मत की बात”

वर्तमान शासन-सत्ता के सम्मुख सत्य का संभाषण कितने दुस्साहस का कार्य है, यह हम वर्तमान काल की राजनीतिक गतिविधियों से भली-भाँति देख सकते हैं कि प्रतिपक्षी दलों के ऊपर केवल सच बोलने के ही कारण कठोरतम कानूनी कार्यवाहिया आजकल न्यायालय के माध्यम से भी कराई जाती हैं। “विवशता” नामक कविता भी इसी वाध्यता को व्यक्त करती है।

एकाधिकारी शासन-सत्ता तो चलो गूँगी और बहरी है ही परन्तु मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवी रूपी महामुनियों का मौन और तटस्थता की महामुद्रा और भी अधिक इस कवि के लिए कहीं कष्टदायी है। इस विषय में हम प्रस्तुत काव्य-संग्रह की “वधिरता” नामक जो कविता है; उसका अवलोकन कर सकते हैं-

“ सर्वत्र/व्याप्त वधिरता/कोई नहीं सुनता है/ अवाम की आँखों पर/अशिक्षा की पट्टी है?”

शासक वर्ग तो आज मूक और वधिर अनय और अनीति पर बना ही बैठा है। परन्तु जो जनसामान्य है अशिक्षा और अज्ञान अथवा दुष्प्रचार के द्वारा उसके विवेक की बाती को भी आज बुझा दिया गया है। तभी तो वह बजाय अनीति और अत्याचार के सम्मुख मुँह खोलने के केवल अवास्तविक और अमौलिक विषयों पर ही बारम्बार बहस-मुबाहिसा वर्तमान काल में करता है।

“प्रत्यागम” कविता भी इसी गतानुगतिकता की भेड़िया-धसान और अतीतजीविता और प्रतिगामी चिन्तन की ओर स्पष्ट संकेत करती है- “यह/कैसा विकास/किस/दिशा को /आगे बढ़ने के प्रत्यन में /प्रत्यागम गुफा-गेह में”

मानव-समाज आधुनिक युग में भी साम्प्रदायिकता और अन्धराष्ट्रवाद जैसे अनावश्यक विषयों में पुनः क्यों उलझता चला जा रहा है। ध्रुव नारायण सिंह “राई” कवि की गहन चिन्ता का विषय यही है। आजकल जिन सकल संचार साधनों पर समाज को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने का उचित उत्तरदायित्व था; वही वर्तमान में विज्ञापन के ही प्रलोभन-पाश में बंधकर सत्ताधीशों के ही भोंपू भर ही तो बन बैठे हैं। जबकि उन्ही को तो युग की बैखरी वाणी को व्यक्त करने वाले बृहस्पति या बेताल बनना था। यह कैसी विचित्र विडम्बना है कि वर्तमान समाज में वही विषैली विचार-वायु बिखेर कर वातावरण को और भी अधिक विषाक्त बना रहे हैं।

“जो/जिस पर/कृपा थी/विधाता की/जिसे वाणी मिली/बनकर/राजा का भोंपू/प्रदूषण फैलाता है?”

(‘भोंपू’ नामक कविता पृ. 39)

इसी प्रकार से निरालापन नामक कविता इस आलोच्य कृति की आज की सिद्धान्तहीनता एवं उन्मुक्त अवसरवादिता पर भी तो करारा कशाघात करती है-

“निरालापन, व्यक्ति की नियति/(या) समाज की विनिर्मिति/स्वार्थाधारित/अमर्यादित/सुविधानुसार/चलता संसार/निरालापन से/(या) अपने ढंग से”

यहाँ पर निरालापन पश्चिम के व्यक्ति-वैचित्र्यवाद का ही प्रतीक कहाँ है अपितु वह स्वार्थ सम्प्रेरित स्वेच्छाचार ही तो है। जिसमें केवल स्वार्थ-साधन की सुविधा ही सर्वशिरोमणि सिद्धान्त है। वर्तमान राजनीति ने भी तो वारांगनावत ही अपना आचरण अब कर लिया है। दलीय कार्यक्रमों और नीति-सिद्धान्तों के प्रति प्रगाढ प्रतिबद्धता उसकी अब कहा है; तभी तो लोभ और लाभ के लिए ही दल-बदल करके प्रदेशों में सरकारें बनाई और गिराई भी जाती हैं।

महाभारत के वरेण्य वीर कर्ण के साथ जन्मजात आधार पर होने वाले भेदभाव को आधार बनाकर भी इस कवि ने यहाँ पर जातिगत और वंश एवं गोत्रवाद पर प्रबल प्रहार किया है। विशेषकर जबकि मत्स्य का लक्ष्य-भेद करने के उपरान्त भी स्वयंवर में राजकुलजन्मा द्रोपदी कर्ण का केवल कुल की हीनता के ही कारण वरण करने से स्पष्ट इंकार कर देती है- देखिए “गोत्र” नामक कविता ये है-

“क्षत्राणी/वरण नहीं करती/वंश-गोत्रविहीन वर/को/चाहे जैसा भी हो/वीर प्रवर।”

यदि हम यहाँ पर बजाय क्षत्राणी शब्द के राजनीति कर दें तो ये पंक्तियाँ वर्तमान राजनीतिक परिपेक्ष्य में कितनी सन्दर्भ-सापेक्ष हो उठती हैं, क्योंकि आजकल राजनीति में भी जाति और कुलनाम देखकर ही तो दलीय संगठनों में पदों पर चारू चयन किया जाता है और इसी आधार पर टिकट-वितरण से लेकर सेवा-लाभ तक भी दिए जाते हैं। कारण, जाति-व्यवस्था स्वयं में एक वर्ग विभाजनकारी और बिषमतामूलक सामाजिक संरचना ही तो है।

कर्ण, यदि वर्तमान युगीन सन्दर्भों में पिछड़े वर्ग का प्रखरतम प्रतिनिधि है तो एकलव्य नामक भील बालक ही आज हमारे दलित एवं आदिवासी वर्गों का व्यक्ति है। कर्ण को शिक्षा और परीक्षा का अधिकार आचार्य द्रोण और कृपाचार्य केवल इसीलिए नहीं देते हैं कि वह एक सूत नामक शूद्र कुल में जन्मा है। अतएव उसकी अपनी व्यक्तिगत योग्यता और प्रतिभा का मूल्यांकन कहाँ किया गया था। यही क्यों, कुमारी कुन्ती द्वारा लोकलाज के चलते ही जो उसका परित्याग किया गया था; उसी के कारण तो वह अनाथ और अनाश्रित भी आजीवन रहा था। आलोच्य काव्य कृति की ‘लावारिस’ कविता इसी ओर स्पष्ट संकेत करती है-

“विदित हो गया/पंचपुत्री माता/बनी रहने का मर्म/कैसे बन जाती है/कोई कोख/निर्विकार, निष्ठुर/कितना लावारिस (था) कर्ण।”

एकाधिकारी सत्ता-तन्त्र के आतंककारी षडयन्त्रों के चलते ही तो नारी-समाज और दीन-हीन जनसामान्य विवश होकर ही तो वाणी विहीन बन जाता है; जैसाकि वर्तमान सत्ता-व्यवस्था ने सारे ही संचार माध्यमों पर अपना कठोर नियन्त्रण कायम करने जन-गण की वैखरी वाणी को ही बन्धक बना दिया है। ऐसा केवल राष्ट्रवाद के नाम पर ही होता है। देखिए ‘अवलोकन’ नामक निम्नलिखित कविता-

“राष्ट्र अंधा है/पट्टी बंधी है/गांधारी के/प्रजा प्रशांत(भाल पर)/भोली-भाली/अवलोक नहीं सकती/अनुभव अक्षि से”

गाँधारी को ही यहाँ पर विवेक विहीन विवश और विकल प्रजा के ही रूप में निरूपित कवि ने किया है। आजकल तथाकथित संस्कारी और धार्मिक व्यक्ति और दल या संगठन भी मर्यादाहीन अनैतिक आचरण क्यों कर रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण कौन से न्याय और धर्म के पक्षपोषक हैं, यही पता हमें महाभारत के युद्ध में चल पाता है। कारण उन्होनें अपनी नारायणी सेना तो दुर्योधन को सौंप दी थी तो स्वयं सवालाख के खालसा बनकर अकेले ही तथाकथित धर्म-पक्ष में वे खड़े थे। यह कौन सी मान्य मर्यादा थी उनकी। इसी को महाकवि ध्रुव नारायण सिंह राई यहाँ पुनः प्रश्नांकित करते हैं। देखिए “मर्यादा” नामक कविता की ये पंक्तियाँ-

“हे केशव/क्यों इस उदंड/उच्छृंखलता को/दुःशीलता को/नहीं देते/संस्कार (और) शील का/ चीर-मर्यादा”