दलित अस्मिता विमर्श को उकेरती एक काव्य कृति! “अँगूठा बोलता है” खण्डकाव्य

(पुस्तक समीक्षा)

दलित अस्मिता विमर्श को उकेरती एक काव्य कृति!

“अँगूठा बोलता है” खण्डकाव्य

डॉ. धर्मचन्द विद्यालंकार ‘समन्वित’

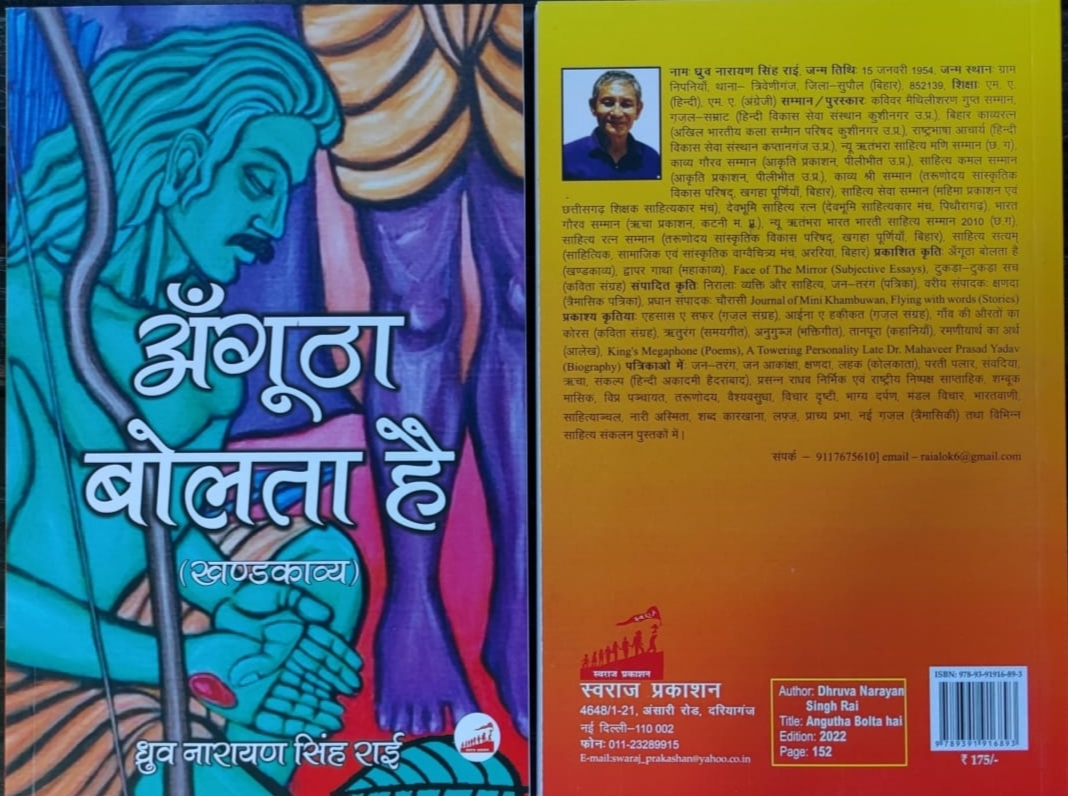

ध्रुव नारायण सिंह राई की तीसरी काव्य-कृति हमारे हाथों में है। हमने इसका आद्योपान्त अध्ययन भी किया है। उनकी दूसरी काव्य-कृतियों का भी अनुशीलन हमने किया था जिसमें “द्वापार गाथा” नामक यदि महाकाव्य था तो दूसरा “टुकड़ा-टुकड़ा सच” एक खंडकाव्य ही था। उसी श्रृंखला में प्रस्तुत काव्य-रचना “अँगूठा बोलता है” भी एक प्रकार से खण्ड-काव्य या फिर दिनकर जी के “कुरुक्षेत्र” की ही भांती एकार्थ काव्य ही है। जिसमें एक ही समस्या को लेकर व्यापक-विमर्श किया गया है।

एकलव्य भी महाभारत से ही उठाया गया हुआ पात्र है, जोकि एक भील बालक ही है। द्रोणाचार्य जब उसे कौरव और पांडव राजकुमारों के साथ धर्नुविद्या की शिक्षा देने से इंकार कर देते हैं, तब वही एक मृणमयी मूर्ति द्रोणाचार्य की बनाकर अनवरत अभ्यास करना आरम्भ कर देता है और वह एक कुशल धर्नुधर भी बन जाता है जब एक बार गुरू द्रोणाचार्य अपनी शिष्य मंडली के साथ वन-भ्रमण के लिए जाते हैं तो वे यह देखकर विस्मित रह जाते हैं कि एक कुत्ते का मुँह वाणों के कारण ही बन्द है। तब द्रोणाचार्य उस धर्नुविद्या-विशारद भील बालक का परिचय पूछकर उससे गुरू-दक्षिणा में उसका दायें हाथ का अँगूठा मांग लेते हैं। तब भी अर्जुन ईर्ष्या भाव से भर उठता है। तो एकलव्य अपना अँगूठा दक्षिणा देकर जन्मजात जाति-व्यवस्था का प्रखर प्रतिवाद ही इस काव्य कृति में करता है।

एकलव्य के जैविक माता और पिता तो हालाकि हिरण्यधनु और बिडला नामक भील दम्पति है परन्तु वह भील युवक प्रकृति का भी पुजारी है। जंगलों में शिकार खेलकर अपनी आजीविका अर्जित करता है और प्रकृति के सरस और स्नेहिल सान्निध्य में रहकर वहीं पर समता का अनुभव करता है—

“नहीं मानती है भेद प्रकृति,/ऊँच नीच की सीमा-रेखा।/सबको समान सहज समादृत/उसने सदा जगत में देखा।”

(प्रथम सर्ग, पृ. सं 24)

परन्तु फिर भी मानव-समाज शतशः जातियों और उपजातियों में ही विखण्डित क्यों है, इस बात को देखकर वह खिन्न होता है। विशेषकर जो वर्णभेद और रंगभेद की जो दुर्लभ्य दीवार मनुष्य-मनुष्य के मध्य में खिंच रही है, उससे ही वह अत्यन्त उद्वेलित है—

“रंगभेद का नया अखाड़ा/संपूर्ण जहाँ बन रहा यहाँ/जाति-वर्ण के ये बटवारे/थे इससे पहले यहाँ कहाँ?

(प्रथम सर्ग, पृ. सं 25)

एकलव्य स्वयं एक प्रकृति का ही तो पावन पुत्र है, अतएव वह गंगा नदी के किनारे के जंगल में ही कहीं स्वच्छन्द संचरण प्रतिदिन किया करता है, अतएव गंगा नदी की उर्वर उपत्यका में अनुदिन प्राकृतिक परिवेश में भी प्रत्येक प्राणी की स्वतंत्रता और समानता का सहज अनुभव किया करता है—

“दूर-दूर तक फैला श्यामल/जाह्नवी का समतल मैदान।/विहँस लगाता वह निज उर से/पशु, पक्षी, मानव को समान।”

प्रकृति ने सभी को स्वतंत्रता और समानता का अनवरत अनुभव कराया है। वहाँ पर कोई छोटा या बड़ा कम से कम मानव-समाज की ही भाँति जन्मजात आधार पर तो नहीं है। हाँ, शारीरिक शक्ति के बल पर निर्बल और सबल तो अवश्य सभी प्राणी हैं, परन्तु मनुष्य जाति जैविक रूप से समान होकर भी मानसिक रुप से असमान क्यों हैं।

इस खण्डकाव्य के आरम्भ में ही काव्यकार ध्रुव नारायण सिंह राई ने समता का शंखनाद उसके नायक के ही मुख से कराया है—

“रहे न कोई जाति-कुलहीन/कहीं समाज में श्वपच चमार।,सब हो जाये बिलकुल समान/खुले सबके हित मुक्तिद्वार।”

(प्रथम सर्ग पृ. सं. 30)

दासता बन्धनों से मुक्ति का सतत शंखनाद और स्वतंत्रता और समानता एवं बन्धुता जैसे मानव-मूल्यों की ही उत्कट आकांक्षा इस कवि की एकलव्य के माध्यम से रही है। हालांकि इस खण्डकाव्य के खलनायक आचार्य द्रोण स्वयं सवर्ण समाज में उतने सम्मानित कहाँ रहे हैं वे स्वयं भी द्रुपद जैसे राजन्य व्यक्ति से अनाहत भी हुए थे, परन्तु फिर भी वे स्वयं भेदभाव के भुक्तिभोगी होकर भी न जाने क्यों एकलव्य के साथ जन्मजाति के ही आधार पर अन्यायपूर्ण भेदभाव का व्यवहार करते हैं। दूसरे सर्ग में गुरू द्रोणाचार्य और उनके राजन्य शिष्यों के युद्धाभ्यास का ही मनोहारी वर्णन यहाँ पर है। तो तीसरे सर्ग में एक बार पुनः प्राकृतिक परिवेश की प्रभात बेला का मनोरम वर्णन किया गया है—

“प्राची सुरम्य लावण्यमयी/सज्जित नूतन स्वर्ण परिधान।/बालारुण मृगशावक-तम को /खदेड़ चुका है खींच कमान।”

(तृतीय सर्ग, पृ. सं. 40)

वनप्रान्तर के बीचोंबीच एकल्व्य की पर्णकुटीर युक्त बस्ती का भी वर्णन खण्डकाव्यकार ने यथार्थ स्वरूप में किया है—

“पर्ण पावड़ों से सजी हुई/वन वीथिकाएँ अंत में/मुदित मन जा रहा एकलव्य/जहाँ टिकी हुई दृष्टि उसकी।”

(वही, पृ. सं. 41)

हस्तिनापुर नगर के निकट जाकर उसने भी गुरू द्रोणाचार्य से धर्नुविद्या शिक्षा-प्राप्ति की याचना अनुनयपूर्वक की थी। वह अपना और उनका दोनों की ही कीर्ति-कौमुदी को दिग्दिग्नतव्यापी बनाना चाहता है परन्तु द्रोणाचार्य विद्या विक्रयी क्रीतदास बनकर वह अवसर कहाँ देते हैं। गुरू द्रोणाचार्य तब यही कहकर उसे विद्या से वंचित कर देते हैं—

“नीच नराधम तुम इस जग में/साहस करते हो स्पर्द्धा का?/बैर मोल लेने तुम आये/नाहक क्षत्रियों और द्विजों का।”

(वही, पृ. सं. 47)

मनुस्मृति के अनुसार शूद्र यदि शिक्षा और धन पा जाता है तो ब्राह्मण के लिए ही कष्ट का कारण बनता है। अतएव सवर्ण समाज शूद्रों को आर्थिक और जो भी सामाजिक समानता थी; वह कब देना चाहता था । हालांकि एकलव्य यहाँ पर द्रोण को उसके गुरुत्व का गौरव और उदारता का स्मरण करके अपने लिए शिष्यत्व की स्वीकृति के लिए भी अनुनय विनय करता है—

“दें निज प्रेम-पीयूष प्रसाद/खोलें विद्याद्वार अवरूद्ध।/तोड़कर प्राचीन परम्परा/बनाएँ शूद्र को भी सुबुद्ध।”

(वही सर्ग पृ. यथोपरि)

कई बार प्राचीन परम्पराएँ भी जर्जर और बर्बरतायुक्त होती हैं, अतएव उनका परित्याग भी परिवर्तित युगानुरूप अपरिहार्य ही होता है; उसी का उन्मुक्त आह्वान इस खण्डकाव्य का रचनाकार अपने नायक से करा रहा है। परन्तु जिस सवर्ण समाज ने सहस्त्राब्दियों से ही अनेक अयोग्यताएँ शूद्र-समाज पर उसको अक्षम बनाने के लिए आरोपित की हुई है, वह भला अपने उस जन्मजात योग्यता वाले तर्क को त्यागना क्यों चाहेगा। शम्बूक की ही भाँति एकलव्य भी यहाँ पर आरोपित अयोग्यता का प्रखर प्रतिवाद ही तो करता है- परन्तु सवर्ण समाज अपने उस जन्मजात विशेषाधिकारों को भला क्यों छोड़ना चाहेगा। तभी तो द्रोणाचार्य एकलव्य शूद्र के अपने आश्रम में प्रवेशाधिकार को भी प्रतिबन्दित ही मानते हैं—

“अनाधिकार प्रवेश आश्रम में/यह महा अपराध तुम्हारा।/चाहता सवर्ण-समकक्षता/शूद्र, किस तरह करूँ गवारा?”

(चतुर्थ सर्ग, पृ. सं. 48)

इस प्रकार से वर्ण-व्यवस्था के नाम से जिस क्रमिक असमानता मूलक जन्म-जात जिस सामाजिक संरचना का वृजन द्विज देवताओं ने किया था, वहीं यहाँ पर भी है।

जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य समुदाय को लेकर वन में विचरण कर रहे थे, उस अवसर पर भी जल प्रताप और मधुर मधुप गुँजार के माध्यम से भी कविवर ध्रुव नारायण सिंह राई ने प्राकृतिक परिवेश का मनोहारी वर्णन करके भी प्रकारान्तर से प्रकृति में व्याप्त स्वच्छन्दता और समानता का ही तो स्पष्ट संकेत यहाँ पर दिया है, देखिए—

“सुना रहा था मधुर संगीत/कल-कल छल-छल झरकर निर्झर।/करती थी निजपंथ विनिर्मित/वर वेगवती जलधार प्रखर।

तटों पर सुगंधित पुष्प विविध/सुमधुर सबपर भ्रमर-गुंजार।/सर्वत्र कण-कण में हो रहा/अपूर्व आनंद का संचार।”

जब कुत्ते के मुख में बाणों से विद्ध देखा तो सारे ही शिष्य-समुदाय विस्मित और विमोहित हो